Quelques années de ma vie

Liste des abréviations

AD : Archives départementales

ADR : Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon

AML : Archives municipales de Lyon

AN : Archives nationales, Paris

L’autrice

« Alexandrine des Écherolles » naît le 28 septembre 1779 aux Écherolles, dans l’Allier, à vingt kilomètres au sud de Moulins, canton de Neuilly-le-Réal, commune de La Ferté-Hauterive. Elle est baptisée dans la paroisse de Saint-Loup, non loin des Écherolles où ses parents possèdent un domaine 1 .

Elle naît sous le nom de Giraud. Comme souvent aux filles, on ne donne pas le nom de la terre, dont elles ne sont pas censées hériter du titre, mais simplement le patronyme du père. C’est ainsi que nous l’appellerons désormais, suivant ainsi l’usage et, par-là, le nom sous lequel elle était généralement connue de ses contemporain·es.

On lui donne les prénoms de Étiennette Marie Charlotte Alexandrine. Elle naît fille légitime de Étienne François Giraud seigneur des Écherolles et chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel et commandant du Bataillon de Garnison de Royal, et de Marie Odile Anne Tarade 2 . Son parrain est messire Étienne Nazaire Girard, écuyer et seigneur de Montifaut ; sa marraine est « madame de Malestros de Quemarra [Kermarchar 3 ] de Postemoguire [Portzmoguer 4 ], épouse de monsieur de Tarade » (oncle de la baptisée, écuyer, chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau) ; ne s’étant pas déplacée pour l’occasion, elle a demandé à Marianne Lagoute, femme de chambre de la jeune mère, Madame des Écherolles, de la représenter 5 . Alexandrine Giraud est la dernière-née d’une fratrie de trois frères et une sœur aînée 6 . Comme ses frères et sa sœur, elle grandit au domaine dit des Écherolles.

Orpheline de mère, à l’âge de 7 ans, en 1786, la petite fille est confiée à sa tante, Marie Anne Giraud des Écherolles, qui vit à Moulins 7 . Cette tante originale, très riche, joue le rôle de mère de cœur auprès des enfants, en particulier auprès de la benjamine.

Alexandrine Giraud n’a pas tout à fait 10 ans quand la Révolution éclate. Après les premières années qui voient son père s’engager dans la garde nationale de Moulins, elle doit fuir sa ville natale avec sa famille et deux domestiques pour rejoindre Lyon, quelques semaines avant le siège de la ville 8 ; elle vit l’été 1793 au rythme des bombardements, au plus près des combats, aux côtés de son père engagé militairement dans la défense de la ville. Après que Lyon est devenue « Ville-Affranchie » en octobre 1793, la toute jeune fille (elle vient d’avoir 14 ans) assiste à l’arrestation de sa tante 9 . Elle lui rend visite à la prison des Recluses presque tous les jours, multiplie les démarches pour obtenir sa libération, en vain. Marie Anne Giraud est guillotinée le 11 février 1794 10 .

Commence alors, pour la jeune fille, une période qui lui laissera le souvenir d’une intense solitude : privée de ses frères, tous deux soldats sur différents fronts, de son père enfui vers la Suisse, elle trouve refuge dans des familles amies, dans le Rhône d’abord, puis dans l’Allier et la Nièvre, en général dans des habitations reculées, loin des villes plus surveillées 11 .

La vie d’Alexandrine Giraud connaît un tournant majeur à la fin de la décennie révolutionnaire, lorsque la famille a perdu tout espoir de racheter ses biens. Le père, revenu d’exil, rayé de la liste des émigrés, n’obtient qu’une demi-pension de militaire et doit chercher du travail. Un ami lui en propose à Lyon. Bien que ruiné, le veuf se voit proposer le mariage par une femme presque aussi ruinée que lui, cherchant à échapper à l’emprise de sa famille. Ce remariage, et la difficulté économique de vivre à trois avec les revenus diminués du nouveau couple, poussent Alexandrine Giraud à prendre à son tour le chemin de l’exil. Pour subvenir à ses besoins, elle accepte une place de gouvernante des filles aînées de la duchesse de Wurtemberg, à Stuttgart 12 . Ayant accédé, quelques années plus tard, au statut de dame d’honneur, puis devenue chanoinesse du chapitre de Sainte-Anne de Munich, elle y aurait acquis, selon Jean R. Marboutin, « une très grande influence qu’elle mit au service de la religion catholique 13 ».

Elle rédige ses mémoires qu’elle publie en 1843. Entre-temps, elle élève sa nièce Maria, fille aînée de son frère cadet « Chambolle », à laquelle elle dédie son ouvrage 14 .

On trouve, dans l’une des traductions anglaises de cet ouvrage 15 , un portrait réalisé à partir d’une miniature appartenant à la famille :

Dame d’honneur de S.A.E. Mad. la Duchesse de Wurtemberg

Dame Chanoinesse de l’Ordre Royal de Ste. Anne de Bavière

1779-1850

Les Archives départementales de l’Allier disposent d’une description très précise d’Alexandrine Giraud, à l’âge de 16 ans :

« Nous, membres composant l’administration municipale du canton de Bessay, certifions, sur l’attestation des citoyens Michel Quilleret, Jacques Ray…, tous domiciliés dans la commune de La Ferté-Hauterive… que la citoyenne Alexandrine Giraud des Echerolles, rentière de la municipalité de Vaize, département du Rhône, âgée de seize ans, taille de quatre pieds, six pouces [137 cm], cheveux et sourcils châtains, front bien fait (sic), yeux gris bleus, nez bien fait (sic), bouche grande, menton rond, visage oval et uni, réside sans interruption dans la dite commune de La Ferté-Hauterive, maison appartenant au citoyen Giraud, son père, depuis le 29 ventôse dernier jusqu’à ce jour. » Fait en la maison commune de Bessay et signé par Alexandrine Giraud des Echerolles (9 floréal [an IV ; 28 avril 1796]) 16 .

L’autrice n’a publié que ce récit, dont il existe plusieurs éditions 17 .

Les membres de la famille

Les grands-parents

L’autrice ne fait mention que de ses grands-parents paternels, bien qu’elle ne les ait pas connu·es.

Côté paternel

Sa grand-mère paternelle est Jeanne Marie Martiale Melon (née entre 1695 et 1705, décédée en 1773 18 ), originaire du Nivernais. Elle est la fille d’un receveur des tailles de Nevers, Charles Antoine Melon du Verdier 19 , et d’Edmée Sallonyer.

L’autrice, comme souvent dans son récit, valorise le rôle des femmes. Sa grand-mère, déclare-t-elle, était « douée d’une tête forte et de beaucoup d’esprit » : alors que son mari courait les bois quand il n’était pas sur les champs de bataille, Martiale Aimée Melon « remédia au désordre que le genre de vie de son mari apportait dans ses affaires. Un sage discernement, joint à une grande activité, sauvèrent la famille d’une ruine inévitable ; et mon grand-père qui n’aimait à s’occuper que de ses plaisirs, satisfait de l’aisance que la prudente économie de sa femme répandait autour de lui, jouissait commodément du bien-être qu’il devait à ses soins. » (p. I-2) [p. ] C’est une description qui lui a été rapportée puisque Alexandrine Giraud naît en 1779, six ans après le décès de sa grand-mère.

Le couple des grands-parents paternels se marie le 14 mars 1730 à Nevers 20 . Si Martiale Melon est née en 1695, il est remarquable que l’épouse soit plus âgée que l’époux, car le phénomène était extrêmement rare : les épouses étaient recherchées pour leur capacité à engendrer une descendance pour la branche paternelle de leur époux. Le fait d’avoir des biens pouvait éventuellement compenser l’âge, mais une jeune fille bien dotée n’attendait pas l’âge de 35 ans pour se marier. Si elle est née en 1705, comme le laissent penser les biographies consultées, elle n’a que 25 ans au moment de son mariage, ce qui est beaucoup plus dans la norme.

Gilbert François Giraud des Écherolles (1702-1759 21 ) est un infatigable combattant et chasseur, sur lequel sa petite-fille n’a que peu à dire, sinon ce qui a été mentionné plus haut ; on sait qu’il enrôle son fils très tôt pour en faire un soldat intrépide.

Côté maternel

Les grands-parents maternels de l’autrice sont Jacques Gabriel de Tarade, né en 1683 à Strasbourg (on ignore sa date de décès), et Anne Marie du Pont (ou Dupont) du Vivier, dont on ne connaît, à ce jour, ni la date ni le lieu de naissance, non plus que la date de mort. On sait seulement que leur fille Odile est orpheline de ses deux parents en 1748 22 . Le couple se marie à Paris le 6 mars 1734 23 et a au moins quatre enfants, dont Jacques François Marie de Malestros de Tarade dont il est fait mention rapidement dans Quelques années de ma vie, et Odile de Tarade, la mère de l’autrice, elle-même orpheline dès l’âge de cinq ans, en 1747. Ses enfants n’ont donc pas non plus connu leurs grands-parents maternels.

La mère : Marie Anne Odile de Tarade (1742-1786)

Marie Anne Odile de Tarade serait née en novembre 1742 24 à Paris. D’après l’autrice, sa mère sort d’un couvent à Paris pour se marier en 1767 avec Étienne François Giraud des Écherolles ; elle a (probablement) 25 ans.

L’autrice, qui l’a peu connue mais qui, on le verra, a une mémoire prodigieuse, décrit sa mère dans les termes élogieux que lui a rapportés son entourage. Au moment de son mariage, écrit-elle, « ses goûts étaient tranquilles ; la retraite où elle avait passé sa vie à cultiver son esprit et ses talents lui avait fait contracter l’habitude des occupations sérieuses. Pour ses amis, elle était charmante, et mon père trouva près d’elle un bonheur doux et sûr. » (p. I-4 et I-5)

Plus loin, elle poursuit :

Le monde et la société n’avaient aucun attrait pour elle. Distraite, parlant peu, jouant mal, elle y était méconnue. Mais les qualités de son cœur et de son esprit la rendaient chère à ses amis. Sa grande bienfaisance la faisait aimer du pauvre, et sa piété sincère inspirait à tous une juste vénération. Je n’ai vu aucune des personnes qui l’avaient connue me parler d’elle sans lui donner les plus vifs regrets. Bientôt mûre pour l’éternité, elle fut enlevée à sa jeune famille. Je n’avais alors que sept ans. Elle laissa quatre enfants : deux fils et deux filles. (p. I-5)

Marie Anne Odile de Tarade, épouse Giraud, décède après avoir mis au monde au moins sept enfants, en 1786, à l’âge de 40 ans ; elle est inhumée comme son fils Étienne François Louis à Saint-Gérand-de-Vaux, non loin des Écherolles, le 8 septembre 1786 25 .

D’après l’autrice, elle était « [c]hérie de tous les paysans des Écherolles, chacun d’eux crut perdre une mère ; ils ne se trompaient pas » :

Ses adieux furent touchants, et, malgré mon jeune âge, me firent une impression que le temps n’effaça jamais. […] Elle défendit tout frais de luxe pour sa sépulture, disposa de la somme qu’on y aurait employée pour doubler les aumônes qu’elle ordonna de distribuer aux nécessiteux, et fit habiller beaucoup de pauvres. Plus j’ai réfléchi depuis sur cette perte, et plus j’ai compris son étendue. Dans quel abandon se trouvent les jeunes enfants privés de leur mère, sevrés des soins et de la prévoyance de ce cœur qui jamais ne sommeille. (p. I-6-I-7)

D’après l’autrice toujours, sa mère est restée inconsolable d’avoir confié sa fille Odille à une nourrice qui lui aurait transmis une maladie – qu’elle ne nomme pas, mais qu’on pense être la syphilis. Ainsi, elle explique que, « [a]yant une santé très délicate », sa mère « n’avait pu nourrir elle-même aucun de ses enfants » (n. 1, p. II-87).

On n’en apprendra guère plus sur cette femme.

Le père : Étienne François Giraud des Écherolles (1731-1810)

Étienne François Giraud des Écherolles (désormais désigné comme Étienne Giraud des Écherolles) est né le 24 janvier 1731 26 à Moulins. Il a un frère, Pierre Marie, né en 1732 27 , et une sœur, Marie Anne, née en 1733 28 .

Carrière

Toute sa carrière, et on peut dire l’essentiel de sa vie, est consacrée à se battre. Après avoir obtenu (à une date que l’on ignore à ce jour) la croix de Saint-Louis, qui récompense le mérite militaire, avoir combattu dans les armées royales et reçu moult blessures, il est, au moment des préparatifs du siège de Lyon, sollicité pour en prendre le commandement. Ayant décliné l’offre du fait de son âge, il accepte cependant de contribuer à la défense des postes de Saint-Irénée et Saint-Just.

Son père l’enrôle dans l’armée vers l’âge de 9 ans :

Il voulait le former de bonne heure aux fatigues et à la vie dure des camps, et non-seulement il y façonna ce petit guerrier en herbe, mais il lui adjoignit encore une douzaine de cousins du même âge, qu’il se plaisait à aguerrir : petite troupe pleine de courage, qui se jetait gaiement à travers le péril. Tous devinrent d’honnêtes gens et de braves soldats. (p. I-2)

Dès l’âge de 12 ans, Étienne, blessé, garde au visage la marque de ce coup de sabre, dont il se fait une gloire : « Ce petit officier, bientôt échangé, revint tout fier de rapporter une glorieuse cicatrice, bien visible, car elle s’étendait en demi-cercle de l’oreille à la lèvre supérieure. » (p. I-4) Une gloire et un argument de séduction, comme en témoigne son fils lorsqu’ils paradent à Paris, en 1790, sous les regards des femmes. C’est Chambolle qui raconte la matinée passée à préparer la « plus belle tenue possible », et qui mentionne la présence, aux fenêtres de l’habitation qu’il occupe avec son père, d’une certaine Agathe, « toute glorieuse et pimpante », n’ayant d’yeux et des soins que pour « le beau balafré », son père. Et il ajoute :

Je ne parlerai donc plus de cette parisienne, vrai modèle de ces servantes maîtresses, au joug desquelles se soumettent, par habitude, les célibataires qu’elles dorlotent. Elle eut raison, car elle pouvait espérer de mon père au départ de riches étrennes, tant le Bourbonichon est généreux et de moi, tout au plus, ces trois mots : “Au revoir, Agathe……….” 29 .

Consciente du peu d’instruction reçue par son père, l’autrice l’explique par cette enfance entraînée de manière précoce à combattre et chasser. Aussi, conclut-elle, faut-il plus s’étonner « de ce qu’il savait que de ce qu’il ne savait pas » (p. I-4).

Mariage

En 1767, vers l’âge de trente-six ans, Étienne François Giraud des Écherolles épouse mademoiselle de Tarade 30 . Le couple fait baptiser cinq enfants, dont quatre atteindront l’âge adulte. [p. ] Étienne Giraud de Écherolles devient veuf en 1786.

Engagement dans la Révolution

Lorsque la Révolution débute à Moulins, Étienne Giraud des Écherolles est nommé d’office chef de la garde nationale 31 . À ce titre, il prend la route avec la délégation du département, le 8 juillet 1790, pour rejoindre la fête parisienne de la Fédération. Le groupe, assez nombreux puisqu’il est constitué des représentants du département, du district, de la municipalité et des gardes nationales de douze villes de l’Allier, revient sous les acclamations. Il est porteur d’une relique à laquelle on prête des « pouvoirs miraculeux » : sur la bannière fédératrice sont brodées, sur fond blanc, des couronnes de chêne, et à l’intérieur, les mots de Constitution de 1790, Confédération nationale de Paris, 14 juillet 1790, Département de l’Allier 32 . Il n’est pas certain que le père d’Alexandrine partage cette ferveur populaire. Pour certains historiens, il s’est rendu à Paris « dans l’espoir d’entraîner le Roi dans un coup de force contre l’Assemblée constituante 33 ». Sa fille confirme qu’il en « revint au désespoir », s’étant « flatté qu’à cette fameuse journée du Champ-de-Mars, le roi, se mettant à leur tête, marcherait contre l’Assemblée nationale pour la dissoudre. “Ce parti, disait-il, eût sauvé la France et le roi qui ne sut pas profiter de l’enthousiasme qu’il inspirait encore.” » (p. I-13)

Ayant démissionné de sa charge de colonel de la garde nationale, sous la pression du peuple qui l’accuse d’avoir remis en liberté Noailly, un « accapareur de grain », il est arrêté le 24 juin 1792 au motif qu’il a cherché à constituer une compagnie à cheval composée de jeunes gens issus des meilleures familiales moulinoises, avec le dessein de « détruire la Liberté ». Après deux mois de détention, le tribunal reconnaît son innocence et le fait libérer 34 .

Rôle pendant le siège de Lyon

Comme on l’a vu, Étienne Giraud des Écherolles continue de jouer un rôle militaire actif même à un âge considéré comme avancé à l’époque : il a 62 ans quand on le sollicite pour prendre la tête du commandement en charge de la défense de Lyon contre l’assaut mené par les troupes de la Convention. Il refuse ce poste trop exigeant mais accepte de se mettre sous le commandement du chevalier de Mélon 35 sur la colline « qui prie » (par opposition à la colline « qui travaille », celle de la Croix-Rousse), aux portes de Saint-Irénée et Saint-Just.

L’émigré

Après le siège, alors que la ville est tombée, il est placé sur la liste des émigrés du département de l’Allier, le 31 octobre 1793, et ses biens sont saisis 36 .

Dans les mois qui suivent, alors que la répression s’abat sur Ville-Affranchie et qu’il est activement recherché, il doit se cacher, puis fuir la ville. Il erre de famille en famille jusqu’à la rencontre, à « Fontaine 37 », des Chazière qui lui offrent un abri temporaire mais sûr, à quelques mètres de la frontière avec le département de l’Ain. Il émigre ensuite en Suisse 38 , avant de retrouver Moulins et de se faire rayer définitivement de la liste des émigrés. Ses biens, après avoir été mis sous séquestre, sont vendus.

Malgré ses efforts, il ne lui reste pas une fortune suffisante pour les racheter, et doit à la générosité de rares acquéreurs de s’en faire céder quelques-uns à bon prix. Le château et la terre des Écherolles, bastion de la famille, échappe à cette tentative de réinstallation, et la famille quitte définitivement Moulins.

Remariage

Quelque temps après, alors qu’il a accepté depuis peu la responsabilité du bureau lyonnais des vélocifères, Étienne Giraud des Écherolles se remarie, le 5 mars 1804, avec Catherine Cirlot 39 (1753-1828). Il a 73 ans, elle en a 50. Le couple s’installe probablement rue Saint-Joseph (actuelle rue Auguste Comte), au numéro 154 ; c’est encore là qu’il habite au moment de son décès.

Étienne Giraud des Écherolles fait ses adieux à sa fille lorsque celle-ci comprend qu’elle pèse sur la fragile économie du couple, et s’apprête à prendre une place de gouvernante à l’étranger.

Il meurt le 16 novembre 1810 à l’âge de 79 ans à Lyon 40 .

Très souvent, au cours de son récit, Alexandrine Giraud décrit un père à l’énergie difficile à canaliser. Un exemple suffira à illustrer cette disposition. Alors qu’Étienne Giraud des Écherolles se cache à Vaise, dans la maison de la famille Guichard, il se fait surprendre par un agent de l’administration qui, grâce à la présence d’esprit de l’hôtesse, accepte de se laisser soudoyer. Le militaire a désormais comme mot d’ordre de ne plus sortir, même de nuit :

[…] la vie lui devenait odieuse et la contrainte irritait son ame ; il voyait un beau jardin devant lui, et n’osait y faire un pas : c’était le supplice de Tantale. Privé d’exercice, son sang s’agitait, la véhémence de son caractère s’exaltait par tant de contrariétés ; son esprit s’aigrissait, et plein d’amertume et d’impatience, il appelait à grands cris la liberté ou la mort. Que de fois il m’a répété — : J’aime mieux mourir que de vivre comme je vis ; que l’on me prenne, que l’on me guillo[ti]ne, ce sera fini ; je ne puis supporter une semblable existence, mieux vaut mourir. — Et moi, mon père, et moi ! que deviendrais-je ? (p. II-79)

La traduction anglaise de 1904, déjà mentionnée, comporte également un portrait réalisé à partir d’une miniature appartenant à la famille :

La fratrie

Marie Odile de Tarade met au monde au moins six enfants 41 . Parmi ces enfants dont aujourd’hui nous connaissons les prénoms, tous les garçons, sauf un, portent le premier prénom de leur père, Étienne. Même l’autrice porte le nom féminisé de son père, Étiennette 42 .

Comme souvent dans les familles à l’époque, même lorsqu’elles sont bien dotées en capitaux économiques et sociaux, et quoique entourées de médecins et d’une nombreuse domesticité, quatre enfants seulement survivent jusqu’à l’âge adulte. Nous n’indiquons, ci-dessous, que les noms des enfants dont on a pu retrouver la trace dans les archives, et indiquons en gras celles et ceux qui ont survécu au-delà de leur enfance 43 :

- Jacques Martial François Giraud des Écherolles, né en 1769.

- Anne Denis Louis Étienne Giraud des Écherolles, né en 1773.

- Étienne François Louis Giraud des Écherolles, né en 1774.

- Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles, né en 1775.

- Odille Antoinette Victoire Giraud, née en 1776 44 .

- Étienne Giraud des Écherolles, né en 1777.

- Étiennette Marie Charlotte Alexandrine Giraud, née en 1779 45 .

Jacques Martial François Giraud des Écherolles (1769- ?)

Jacques Martial François Giraud des Écherolles, né le 22 juillet 1769, a été baptisé plus de six mois après sa naissance, le 30 janvier 1770, dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Ménestraux, à Moulins 46 . Il était exceptionnel que les enfants soient baptisés à une date si éloignée de leur naissance. En général, c’est une faiblesse extrême du nouveau-né qui empêchait de transporter l’enfant à l’église, et retenait les parents de prendre le risque d’un décès sans baptême. Dans ce cas, on faisait « ondoyer » l’enfant au domicile. Son parrain est messire Jacques Marie François Tarade ; sa marraine est dame Jeanne Marie Martial Melon, épouse de messire Giraud des Écherolles, ancien capitaine grenadier.

Comme son père, il entre très tôt dans l’armée : il a 13 ans quand il devient officier de cavalerie. L’autrice, qui justifie son père dans tous ses choix, n’en désapprouve pas moins ce qu’elle appelle « l’abus de ces émancipations prématurées » (p. I-5-I-6) :

Il n’y a pas de doute qu’un enfant lancé dans le monde, sans être fortifié par une éducation sage et par la maturité qu’amènent la réflexion et les années ; il n’y a pas de doute, dis-je, que cet enfant, sitôt jeune homme, ne soit exposé à des dangers trop grands pour qu’il n’y succombe pas. Les nombreuses exceptions qui existent ne sauraient diminuer la force de cette vérité. L’enfant qui sera assez malheureux pour jouer à treize ans le rôle d’un homme, ne sera le plus souvent, pendant toute sa vie, qu’une plante amaigrie qui s’allonge sur la terre sans y produire de bons fruits, et dont les racines faibles, à moitié rompues, ne sauraient porter à sa tige les sucs vigoureux qu’elles auraient puisés dans une éducation sagement surveillée 47 .

Il est à noter qu’elle n’aura pas le même jugement sur son frère Chambolle, pourtant lui aussi enrégimenté très tôt.

Si Alexandrine n’évoque jamais ou presque ce frère, on trouve dans les archives des traces de sa présence à Lyon. Elles étonnent, car elles attestent (ou voudraient attester) que Martial est détenu à Ville affranchie du 13 octobre 1793 au 30 pluviôse an II (18 février 1794), dans la maison d’arrêt de Saint-Joseph, la même où sa tante est incarcérée après son transfert depuis les Recluses, et où sa propre sœur vient rendre visite à Marie Anne Giraud. L’autrice ne fait jamais allusion à cette incarcération, dont on ne sait dire si elle-même l’ignore, si elle souhaite la taire au moment de l’écriture de son récit, ou si son frère s’est servi d’un faux certificat pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés. Le même certificat atteste que Martial Giraud réside à Lyon jusqu’en fructidor de l’an V, rue Poulaillerie d’abord, puis au numéro 69 de la rue Saint-Dominique chez un dénommé Joachim Chapeau 48 .

Un autre certificat atteste que Martial aurait même résidé à Lyon du 3 mai au 9 octobre 1793 49 . Enfin, une lettre du greffier des prisons de Saint-Joseph certifie que « conformément aux Registres du Greffe des dites prisons Le Citoyen Joseph François Martial Giraud a été incarcéré dans la ditte prison le treize du Mois d’octobre dix sept cent quatre vingt treize, par ordre du Comité de surveillance Comme prévenu de Rebellion Lyonnaise 50 ».

Quand Alexandrine Giraud évoque son frère Martial, c’est d’une manière détachée qui diffère considérablement de la tendresse qu’elle montre pour son autre frère, Chambolle (qui le lui rend bien). Il faut dire aussi que Chambolle, père de onze enfants, est l’exception qui confirme la règle si, par « plante amaigrie qui s’allonge […] sans y produire de bons fruits », elle fait référence, dans ce jugement sévère contre Martial, à la capacité de procréer.

Jacques Martial François Giraud des Écherolles meurt à Naples à une date que nous n’avons pas pu retrouver.

Anne Denis Louis Étienne Giraud des Écherolles (1773- ?)

Nous n’avons guère d’informations sur cet enfant né le 13 janvier 1773 dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Ménestraux de Moulins 51 . Sa marraine est Marie Anne Giraud des Écherolles. Nous ignorons à quelle date il meurt, faute d’avoir retrouvé l’acte de son décès dans les registres d’état civil (nous avons consulté ceux de Moulins et de Saint-Gérand-de-Vaux).

Étienne François Louis Giraud des Écherolles (1774-1783)

Étienne François Louis Giraud des Écherolles est né le 30 mars 1774 ; il a été baptisé le lendemain, 31 mars, en la paroisse de Saint-Pierre-des-Ménestraux à Moulins 52 .

Lors du baptême d’Alexandrine, en 1779, il est témoin, bien qu’il n’ait que 5 ans. L’autrice, qui a environ 4 ans quand son frère décède, n’en parle jamais, pas même une fois pour mentionner son existence.

Il meurt le 11 décembre 1783, à l’âge de 9 ans, inhumé au cimetière de Saint-Gérand-de-Vaux le lendemain 53 . Lorsque sa mère décède, trois ans plus tard, elle sera également inhumée dans ce cimetière.

Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles (1775-1865)

Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles est baptisé dans la même paroisse que ses frères, celle de Saint-Pierre-des-Ménestraux, à Moulins, le 17 mai 1775 54 . Sa marraine est sa tante paternelle, Marie-Anne Giraud des Écherolles 55 .

C’est lui que l’autrice nomme Chambolle. On le trouve aussi identifié comme Combye 56 .

Aux Écherolles, il a pour précepteur un certain abbé Pinglin, dont il garde un « très mauvais souvenir 57 ». Comme son frère, il entre très tôt dans l’armée : dès l’âge de 12 ans, en 1787, il intègre l’école militaire de Metz comme aspirant au corps royal de l’artillerie 58 .

En 1789, revenu à Moulins, il est nommé sous-lieutenant dans la garde nationale. En 1790, il semble qu’il soit lieutenant des grenadiers royaux 59 ; il est aussi envoyé à Paris avec son père, alors colonel de la garde nationale de Moulins, pour la fête de la Fédération 60 . On a, de lui, des souvenirs de ces jours de découverte de la ville et de ses lieux de plaisir, d’émotions au spectacle du roi et de sa famille, mais aussi de déception 61 . Ces souvenirs ont été dépouillés par un historien, Jean R. Marboutin, qui en a livré des synthèses 62 . Il y décrit un père au caractère violent, emporté, d’une raideur toute militaire, et qui, du fait d’une infirmité corporelle, le voit d’un « assez mauvais œil 63 ».

Les versions divergent, ici, entre le récit de l’autrice et celui qu’il en fait lui-même. Il déclare avoir quitté Moulins, le 25 décembre 1791, pour aller à Paris sur ordre de son père et rejoindre M. de Tarade de Montemont, capitaine d’artillerie, qui se rendait à Maubeuge. Son épouse, une demoiselle de Lavernier, l’accompagne et ne reste pas insensible à son charme 64 . C’est seulement après, dit-il, qu’il rejoint Maubeuge, se mêle à la société militaire, décrivant un milieu libertin. Son père lui ordonne alors d’émigrer : il rejoint à Ath le régiment de « couronne infanterie » dans lequel il s’engage, toujours d’après les notes recueillies par l’historien. Le dossier dans lequel il récapitule ses états militaires, pour le compte du ministère de l’Intérieur, indique que, en 1792, il est « chasseur noble 65 », ce qui correspond aux membres d’un régiment de l’armée de Condé.

D’après Alexandrine Giraud, il est à l’armée de Condé, et c’est lorsque celle-ci est licenciée qu’il rentre en France en passant par Paris. On serait, d’après le témoignage de sa sœur, en 1791, puisque son frère n’a que 16 ans, ce qui ne correspond pas aux dates qu’il indique lui-même 66 .

Toujours selon le récit qu’en fait sa sœur, Chambolle serait resté plus d’un an à la capitale, travaillant chez un tailleur de pierre pour survivre. Lorsqu’il est averti par une « amie de la famille », Mme de Lavernier, que sa famille est à Lyon, il aurait quitté Paris (le jour même de la mort du roi, donc le 21 janvier 1793). À Lyon, un autre ami de la famille aurait offert de l’occuper dans une verrerie qu’il possédait à Rive-de-Gier, une petite ville qui connaissait alors un fort développement de l’exploitation de ses mines de charbon. Il prendrait alors un nom d’emprunt et deviendrait commis, avant qu’un autre allié, M. de Gueriot, commandant de l’artillerie de la ville, lui donne un brevet de conducteur du train d’artillerie, avec la commission de faire des achats de fer et de charbon pour l’arsenal de Lyon, ce qui justifie aussi son séjour à Rive-de-Gier 67 .

Dans les années qui suivent, Joseph Marie Giraud des Écherolles combat sous les ordres de M. de Gueriot, d’abord en Italie, puis à l’armée des côtes de l’Ouest 68 . Apprenant qu’une expédition se prépare pour l’Irlande, il se fait enrôler comme inspecteur général des équipages, aux ordres du général Hardy et du commandant Pernetti, sur la frégate La Coquille. Il assiste à la bataille navale de Swilly (12 octobre 1798 69 ), où il est blessé et fait prisonnier. On retrouve, ici, le récit de l’autrice, qui raconte que son frère est en prison en Écosse. De fait, il est emmené jusqu’à Glasgow, puis détenu au château d’Édimbourg où les prisonniers subissent des « traitements atroces 70 ». Il revient en France huit mois après, à l’automne 1799. Envoyé d’abord à Lorient, où il reste un an, il rejoint M. de Gueriot à Genève, puis le suit à Auxonne 71 .

Les liens semblent forts entre ce frère et cette sœur :

[…] le plus souvent mon frère partagea ce qu’il possédait avec moi. Son amitié devinait ce qui pouvait me manquer ; et sans doute plus d’une fois, ce fut aux dépens de ce qui lui était nécessaire qu’il vint à mon secours. Je ne puis assez dire combien sa tendresse sut adoucir ma triste existence. (p. II-124)

Lorsque, en 1802, il obtient d’être rayé de la liste des émigrés 72 , Chambolle envisage de s’enrôler dans une expédition contre l’Amérique. Sa sœur, qui se dit « tendrement attachée » à son frère (p. II-152), s’en émeut, craignant une nouvelle séparation. Prenant conscience qu’au décès de son père, la jeune femme se retrouvera sans aucun soutien, et redoutant de la voir devenir « sœur grise » (un projet qu’elle nourrit depuis longtemps, lui confie-t-elle), son frère négocie avec succès son propre renoncement à l’expédition américaine en échange du sien à cette carrière religieuse (p. II-152-II-153).

On le perd de vue à peu près à cette époque : l’autrice ne le mentionne plus. On sait qu’il continue sa carrière dans l’armée de Napoléon, où il se fait remarquer par son intrépidité 73 ; il fait la campagne d’Espagne, au cours de laquelle il rencontre celle qui deviendra sa femme, Marie Louise Lucienne de Leygonie [ou Leygonier], fille d’un négociant français installé depuis quarante ans à Séville 74 . Le 17 mai 1811, au moment de son mariage, il est officier à Vérone 75 . Marie Louise Lucienne de Leygonie est enceinte et le couple en informe l’officier d’état civil, reconnaissant l’enfant à naître pour sien ; une petite fille naîtra en juillet, qu’on appellera Maria Amalia : il s’agit de la nièce dédicataire du livre ici édité 76 . Une douzaine de naissances suivront 77 .

Le couple est très mobile, géographiquement, ce que l’on suit aisément en observant les lieux de naissance des enfants. On note ainsi la naissance d’un Louis, le 11 avril 1813, à Kirchheim unter Teck, dans le district de Stuttgart, où vit Alexandrine Giraud. D’après les notes qu’il a laissées, et les recherches de Jean R. Marboutin, « Chambolle » est à Düsseldorf pour commander le train d’artillerie du grand-duché de Berg à partir de 1811, passe aux lanciers de Berg en 1812, jusqu’au licenciement de ce régiment en 1813. Son épouse l’a sans doute suivi en Allemagne, et s’est peut-être installée auprès de sa belle-sœur, raison pour laquelle son fils naît à Stuttgart. Une autre naissance survient à Villefranche, alors que, ayant pris sa retraite de l’armée, le père s’est fait nommer sous-préfet de cette ville. Une autre naissance se situe à Belley, dans l’Ain, où là aussi, après moult péripéties, « Chambolle » occupe le poste de sous-préfet. Une série de naissances a encore lieu à Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne, où il occupe la fonction de sous-préfet. Les dernières naissances sont toutes situées à Agen, alors que, dénoncé par le préfet de Toulouse « comme une tête trop ardente, atteinte de folie », Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles a été rétrogradé secrétaire général de la préfecture d’Agen 78 .

Le couple se fixe finalement dans le Lot-et-Garonne, en 1817, après avoir acquis la propriété de Castelnoubel, près d’Agen. « Chambolle » est, à ce moment, secrétaire général de la préfecture 79 .

Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles, devenu le comte Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles, meurt, veuf depuis vingt-cinq ans, à l’âge de 90 ans, le 30 juillet 1865 à Paris, au numéro 45 de la rue Blomet, dans le 15e arrondissement 80 .

Dans les notes qu’il a laissées, on trouve l’idée qu’il se faisait, en 1802, de son caractère : « Imagination exaltée qui peut entraîner le jugement 81 » ; « [é]ducation manquée ; conséquence, ne pourra qu’être superficiel, ayant la soif du savoir 82 » ; « [m]alin, frondeur, caustique, austère, s’est aliéné l’affection générale » ; « [f]oncièrement bon, loyal, original devant avoir peu d’amis, parce qu’il sera donné à peu de le concevoir, mais sera révéré s’il est apprécié. »

Les documents d’archives livrent à plusieurs reprises un signalement de Chambolle. Ainsi, par exemple, de cet « Extrait des Registres des Déliberations de la Commune de Rivedegier », qui décrit « Etienne Marie Joseph Giraud dit Combye », à l’âge « d’environ Vingt ans » : « Taille de Cinq pieds un pouce et demi, Cheveux Chatains, Sourcils idem yeux Gris bien fendus nez aquilin et Grand, Visage Long pâle et maigre, un peu taché de Rousses, bouche moyenne, menton Rond » 83 .

On a conservé 84 un cliché qui le représente en pied, vêtu de son costume militaire et paré de ses décorations, dont la légion d’honneur :

Odille Antoinette Victoire Giraud (1776-1796)

Odille Antoinette Victoire Giraud naît le 24 septembre 1776, « ondoyée à la maison le même jour eu égard au danger de mort », et n’est baptisée que deux mois après, le 9 novembre, à Moulins 85 .

Elle est mise en nourrice et, malgré le soin que, selon sa sœur, sa mère a mis à choisir cette femme, il semble que celle-ci lui a transmis la syphilis. On lui attribue, en tout cas, la responsabilité du grave handicap qui, très tôt, réduit l’enfant à des limitations cognitives et physiques dont on ignore le degré de gravité :

[…] Le mercure pris par sa nourrice, pendant qu’elle l’allaitait, détruisit ses forces vitales et altéra sa raison : exemple funeste des dangers auxquels une mère expose son enfant, lorsqu’elle est obligée de recourir au sein d’une étrangère pour le nourrir. La mienne ne s’en consola jamais, et jusqu’à sa mort s’en fit les plus vifs reproches. Cependant, elle avait pris très scrupuleusement des informations sur cette nourrice ; mais sa prudence fut endormie ou satisfaite par les témoignages qu’elle reçut de la conduite d’une femme assez adroite pour en imposer à tous. (p. II-87)

Au moment de mourir, la mère d’Alexandrine confie Odille, qui n’a alors que 10 ans, à ses frères : elle « les pria de protéger et de soigner avec amour Odille, […] dont la raison était aliénée et les souffrances continuelles » (p. I-7) C’est en réalité Babet, une femme de la maison 86 , qui prendra soin de la petite fille jusqu’à son décès dix ans plus tard, le 3 messidor an IV (21 juin 1796) 87 .

L’autrice a ces mots à propos du décès de sa sœur : « elle mourut de vieillesse à vingt ans » (p. II-86-II-87).

Étienne Giraud des Écherolles (1777-1779)

Nous n’avons pas retrouvé l’acte de baptême de cet enfant à Moulins, lieu de naissance de toute la fratrie. Mais son existence est attestée par un acte de décès en date du 15 octobre 1779 : il est mort la veille, à l’âge « d’environ deux ans », dans la commune de Saint-Loup. Ce sont deux « domestique[s] de mr. Giraud des Echerolles de Cette parroisse » qui « ont assisté à sa sepulture » 88 .

Les collatéraux

La tante : Marie Anne Giraud 89 [des Écherolles] (1733-1794)

Marie Anne Giraud 90 , née le 8 septembre 1733 à Moulins, dans l’Allier, est baptisée le même jour dans l’église de Saint-Pierre-des-Ménestraux 91 . Elle est la fille de Gilbert Giraud, seigneur des Écherolles, et de dame Jeanne Marie Martiale Melon. On ne sait rien de son enfance et de sa jeunesse. D’après l’autrice, elle choisit de ne pas se marier : « La sœur de mon père refusa tous les partis qui lui furent proposés, et ne se maria point. » (p. I-5) On ignore tout de ses motivations, mais sa fortune, assez importante si l’on en juge par le volume d’argenterie qu’elle réussit à cacher dans sa cave en prévision des jours sombres qui se préparaient pour sa nièce, lui permettait ce choix. C’est à la mort de sa propre mère qu’elle choisit de vivre seule dans une « maison séparée » (ibid.) de celle de son frère et de sa belle-sœur.

C’est elle qui recueille les enfants Giraud à la mort de leur mère, probablement dès 1786 : Alexandrine a 7 ans ; Odille, 10 ans ; « Chambolle », 12 ans ; et l’aîné, Martial, 17 ans. Marie Anne ne se plaisant qu’à la ville, les enfants quittent le domaine parental des Écherolles et viennent s’installer avec elle. On sait que les deux garçons sont enrôlés très jeunes, suivant l’exemple paternel. Alexandrine Giraud reste donc très vite seule auprès de sa tante, avec sa sœur aînée Odille. La petite fille aurait dû aller au couvent, où sa mère avait semble-t-il vécu une enfance et une adolescence heureuses et confortables, mais malgré le vœu que celle-ci en a fait sur son lit de mort, et l’insistance (qui ne faiblira jamais), de la part d’Alexandrine, à exaucer le souhait maternel, son père et sa tante refuseront toujours de l’envoyer au couvent.

Une salonnière de la ville

Marie Anne Giraud demeure à Moulins près du Jacquemart 92 ; son salon est « le rendez-vous de tout ce que la ville comptait de distingué 93 ». C’est, d’après sa nièce, une femme du monde qui a tôt acquis les qualités d’une salonnière recherchée et appréciée, parfois redoutée pour la vivacité de ses réparties :

Ma tante était d’une constitution délicate ; son éducation avait perfectionné la finesse de son esprit plus que sa raison et sa pensée. Répandue très jeune dans le monde, elle aimait la société par habitude et par goût ; son amabilité s’y fit bientôt remarquer et s’y acquit une des premières places. Le jeu, la conversation, la science du monde, les devoirs qu’il impose, devinrent pour elle une étude importante, et dans laquelle ses progrès furent incontestables. Personne ne recevait mieux, personne n’avait plus de gaieté, plus d’esprit qu’elle. Possédant au plus haut point la répartie fine et vive, maniant la parole avec une vivacité sans égale, riche en bons mots qu’elle jetait avec profusion dans l’entraînement des joyeuses causeries de salon, elle y devint une puissance parfois redoutable ; car elle ne sut jamais résister au plaisir de dire un mot spirituel. — J’aime mieux faire des excuses ensuite, disait-elle. Comment l’étouffer ? il est trop joli. — Cependant, les excuses n’adoucissaient pas l[e m]al produit par ce mot. Il frappait si juste, il faisait portrait, il dévouait au ridicule ; enfin ses blessures étaient incurables, et beaucoup ne les lui pardonnèrent jamais. C’est ainsi que souvent l’esprit cache le cœur.

Elle recevait tous les jours du monde, aimait à faire sa partie, et retenait tous les soirs quelques personnes à souper. C’était alors qu’elle se livrait sans réserve à la vivacité de son esprit, que sa conversation agréablement enjouée entraînait par sa gaieté tous ceux qui l’entouraient. Ces heures-là étaient les plus heureuses de sa journée. Sa table était abondante et recherchée. Donnant souvent de grands repas, elle rassemblait chez elle ce qu’il y avait de plus aimable à Moulins. Indépendante et jouissant d’une jolie fortune, rien n’avait contraint son penchant pour les délicatesses de la vie. C’était donc une femme du monde, aimant le monde, ayant brillé dans le monde, et ainsi faite par le monde. Si je m’arrête sur les détails d’une existence aussi superficielle, c’est pour admirer davantage ce qu’à son tour le malheur fit d’elle aussitôt qu’ayant déchiré les voiles brillants qui lui cachaient à elle-même la beauté de son ame, il la livra à toute la vigueur de cette ame fière et puissante. A peine touchée par l’infortune, elle secoua cette luisante poussière qu’elle avait prise pour de l’or, et sortant de cette tombe, elle ressuscita grande et forte. (p. I-255-I-257)

De la légèreté à la gravité

Mère adoptive et mère de cœur d’Alexandrine Giraud, qui a pour elle une véritable dévotion, Marie Anne Giraud va se révéler une tout autre personne au cours de son exil à Lyon, et en particulier au moment de sa captivité. C’est sa nièce qui témoigne de ce changement :

[…] Autant que je puis me le rappeler, les vues de ma tante étaient le plus souvent justes, et sa prévoyance grande ; elle se trompa rarement dans le jugement qu’elle porta des évènements. C’est alors que dans la femme spirituelle, connue par ses bons mots, ses plaisanteries fines et piquantes, se développa le caractère de la femme forte, et que ce petit mérite de femme aimable jeté là comme une fausse enveloppe, laissa paraître à tous les yeux la vraie grandeur de son ame. Déjà nous lui avions beaucoup et de grandes obligations. Son dévouement pour les siens fut sans bornes, ainsi que sa générosité. Dans la suite, c’est absolument de ses bienfaits que nous vécûmes ; non-seulement de ses revenus, mais encore du produit d’un domaine qu’elle vendit sans hésiter pour nous soutenir. (p. I-30-I-31)

En réalité, Marie Anne Giraud n’a pas attendu l’épreuve de l’exil, du siège et de la prison pour révéler un tempérament de femme d’action, tout à fait consciente des enjeux politiques du moment. C’est elle qui conseille à son frère de ne pas accepter la charge de colonel de la garde nationale, dès les premières années de la Révolution à Moulins ; et quand tout les pousse à s’expatrier à Lyon, c’est elle qui confie des louis d’or et cache une partie de l’argenterie familiale en prévision du retour. Sa nièce lui voue une admiration sans bornes d’avoir montré une telle prévoyance, corrélée à un tel sens de la situation politique désespérée de leur classe :

Bien des années se sont passées depuis ce moment [celui de son exécution], mais jamais, non jamais, je n’ai pu y penser sans être saisie d’une profonde vénération pour elle, et d’une admiration tout aussi grande pour les qualités éminentes dont elle était douée. Le regard de son esprit, pénétrant les mystères de l’avenir, pressentit ces temps de traverses et leurs orages ; il vit toujours juste. Son cœur, marchant à l’égal de son esprit, préparait les secours et les portait au loin. Répandant ses bienfaits à toute heure, elle les jeta à l’avenir qu’elle ne pouvait atteindre. (p. II-56)

Sa foi et les prières lui sont un soutien de chaque instant. On ne sait si elle a été si fervente dans ses années de jeunesse mais, à l’approche de la mort, elle montre à sa nièce un courage et une piété qu’elle veut exemplaires 94 :

Ma tante ne se fit jamais d’illusion sur le sort qui l’attendait, et n’eut pas même l’espérance qui soutint ou trompa tant d’infortunés. Elle le comprit dès le premier jour, se vit dévouée à la mort, et s’y prépara sans hésiter. Les épreuves de chaque minute lui parurent comme préparatoires à ce dernier sacrifice. Elle accepta tout d’une ame soumise et résignée, et se plut dans son obéissance à la volonté de Dieu. Ménageant ma tendresse et peut-être ma faiblesse, elle m’en parla peu. (p. I-168)

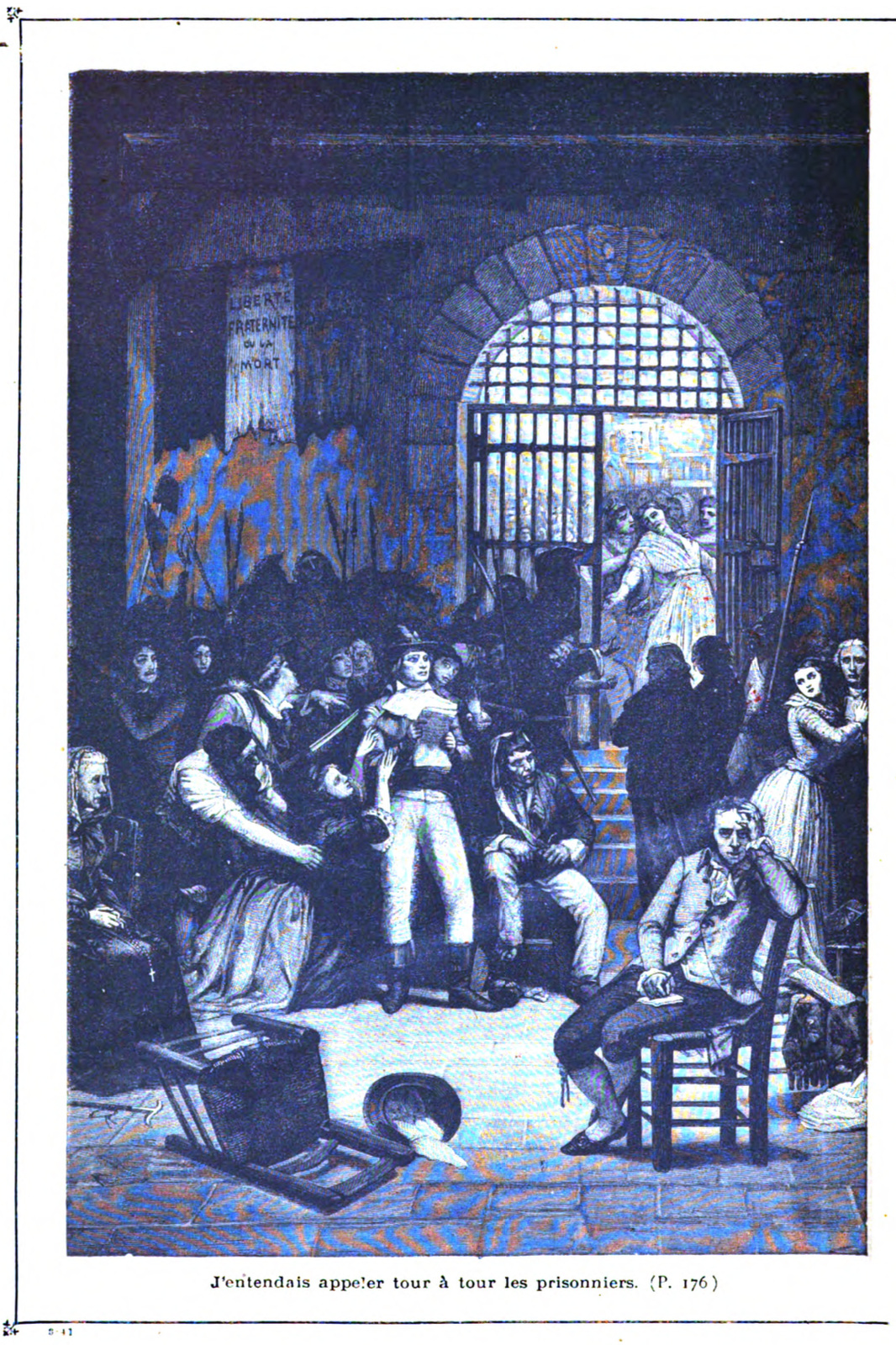

Itinéraire d’une condamnée

Marie-Anne Giraud est arrêtée en novembre 1793. Comme on l’a dit plus haut, on ignore à ce jour la date exacte de son arrestation. On connaît en revanche le nom des personnes qui la dénoncent, deux commissaires de la section du Change dont elle relève 95 .

Emprisonnée aux Recluses, elle y reçoit presque tous les jours la visite d’Alexandrine, qui lui apporte des repas préparés avec ce que la jeune fille, assistée de « la Cantat » 96 , parvient à se procurer dans une ville qui souffre de la disette : elle peut les réchauffer sur des « chaufferettes de poussier de charbon » (p. I-166) mises à disposition des dizaines de femmes entassées dans la même pièce. La plupart des recluses dorment sur de la paille qu’on ne leur change que rarement. Marie Anne bénéficie d’un matelas de crin que lui a fait passer sa nièce :

[…] Ce matelas était son lit, sa table, sa chaise. Je ne vis pas d’autres meubles dans cette chambre où elles étaient plus de cinquante. Celles qui n’avaient point de matelas, étaient couchées sur un peu, très peu de paille, et c’était le plus grand nombre. Voilà le spectacle qui frappa ma vue, et me contraignit pendant quelque temps au silence. (p. I-146)

Trop handicapée pour se baisser jusqu’au sol, la tante « s’était arrangée avec une pauvre paysanne, prisonnière aussi, qui faisait son lit chaque soir, et roulait son matelas tous les matins » (p. I-228). Quand la pression sur l’espace se fait plus forte, elle invoque ses rhumatismes (ibid.) pour échapper à la contrainte de partager son lit de misère avec une autre compagne de geôle.

D’après l’autrice, une petite « c[ot]erie » (p. I-164) se développe entre Marie Anne Giraud et trois compagnes de détention : Mlle Ollier, libraire ; Mlle Huette, couturière, et Mme Desplantes, propriétaire de l’Hôtel du Midi, sur la place Bellecour. Les quatre femmes organisent, avec la jeune fille, des repas, midi et soir, composés de veau froid, « coupé et réchauffé dans du bouillon » (p. I-166), d’œufs battus en omelette, d’un mauvais café, et de pain immangeable. Cette « petite société », raconte Alexandrine Giraud, reste unie pendant toute la durée de l’emprisonnement, « conserv[ant] entre elles une plus grande intimité qu’avec les autres prisonnières, comme si déjà elle pressentait qu’une même destinée l’attendait, et qu’elle ne se séparerait plus » (p. I-228). De fait, ces quatre femmes sont transférées ensemble à la prison Saint-Joseph. La description que livre l’autrice de la pièce dans laquelle est enfermée sa tante montre un état de saleté qui atteint même le plafond :

Enfin, les portes de Saint-Joseph s’ouvrirent pour moi, et je trouvai ces dames renfermées au fond d’une grande cour, dans un corps de logis qui consistait en deux chambres fort vastes, isolées de tout autre bâtiment. Elles étaient sans fenêtres ; une petite grille au milieu de la porte livrait un étroit passage à l’air et au jour. Dans l’une de ces chambres, il y avait des lits pour les personnes en état de les payer, les autres furent entassées dans la seconde, sur de la paille. Ma tante, afin d’éviter le partage de sa couche, choisit un des trois lits de sangle de la chambre ; mais pour compenser l’avantage de coucher seules, les trois dames qui les avaient choisis eurent la plus mauvaise place : leurs lits furent mis sous une énorme cheminée que l’on boucha tant bien que mal avec de la paille, ce qui n’empêcha pas le froid et l’humidité de pénétrer jusqu’à elles. Les infirmités de ma tante s’en accrurent beaucoup, et depuis lors ses douleurs de rhumatisme se portèrent à la tête, où elle éprouva de grandes souffrances. Il y avait quinze lits dans cette chambre, point de feu pour en renouveler l’air. Les chaufferettes devinrent encore une fois l’unique ressource des prisonnières. Chaque soir, on les renfermait chez elles ; chaque matin, on ouvrait leur porte, et elles pouvaient errer à leur gré dans la cour environnée de murs très élevés. La chambre de ces dames m’offrait un spectacle que je n’ai vu que là : c’était un noir plafond, formé par d’innombrables toiles d’araignées. Ces ouvrières laborieuses avaient travaillé beaucoup d’années sans doute dans le silence et l’humidité de cette sombre habitation, espèce de cachot malsain. Ajoutant chaque jour à leurs travaux héréditaires, il en était résulté une tente qui, s’abaissant à plus de la moitié de la chambre comme une voûte renversée, interceptait l’air et semblait un triste linceul prêt à nous ensevelir. On ne pouvait lever les yeux sans dégoût. La solidité de cette tente d’un nouveau genre attestait le nombre et la grosseur des ouvrières qui l’habitaient. Ces dames firent des représentations et sollicitèrent vainement le geôlier pour qu’il fît nettoyer leur chambre ; il n’y consentit que lorsqu’elles offrirent d’en faire les frais. Aussitôt, quelques criminels qu’elles payèrent fort cher, vinrent déloger ces nombreuses compagnes, qu’on livra aux flammes au milieu de la cour, ainsi que leurs travaux centenaires. (p. I-250-I-251)

Marie Anne Giraud est consciente de s’être sacrifiée pour sauver son frère ; elle sait aussi que le sort de sa nièce dépend du soin qu’elle mettra à ne pas se mettre en avant, à ne pas s’échapper, et à ne rien réclamer pour elle. Décidée à focaliser l’attention pour protéger le reste de la famille, c’est elle qui paye le prix fort de l’engagement militaire d’Étienne Giraud des Écherolles pendant le siège.

Après un temps indéterminé, Marie Anne Giraud est emmenée à l’Hôtel de Ville, antichambre de la mort :

[…] Le tribunal révolutionnaire siégeait dans ce bel édifice, dont les vastes caveaux servaient de prison passagère à ceux qu’il appelait à comparaître devant lui. Ces mots étaient presque à eux seuls un arrêt de mort ; car ces juges sanguinaires, avides de supplices, ne trouvaient que des coupables, et, sans la nécessité ou des craintes peut-être qui leur faisaient tenir à conserver une apparence de justice, jamais ils n’eussent proclamé l’innocence d’un seul. (p. I-261)

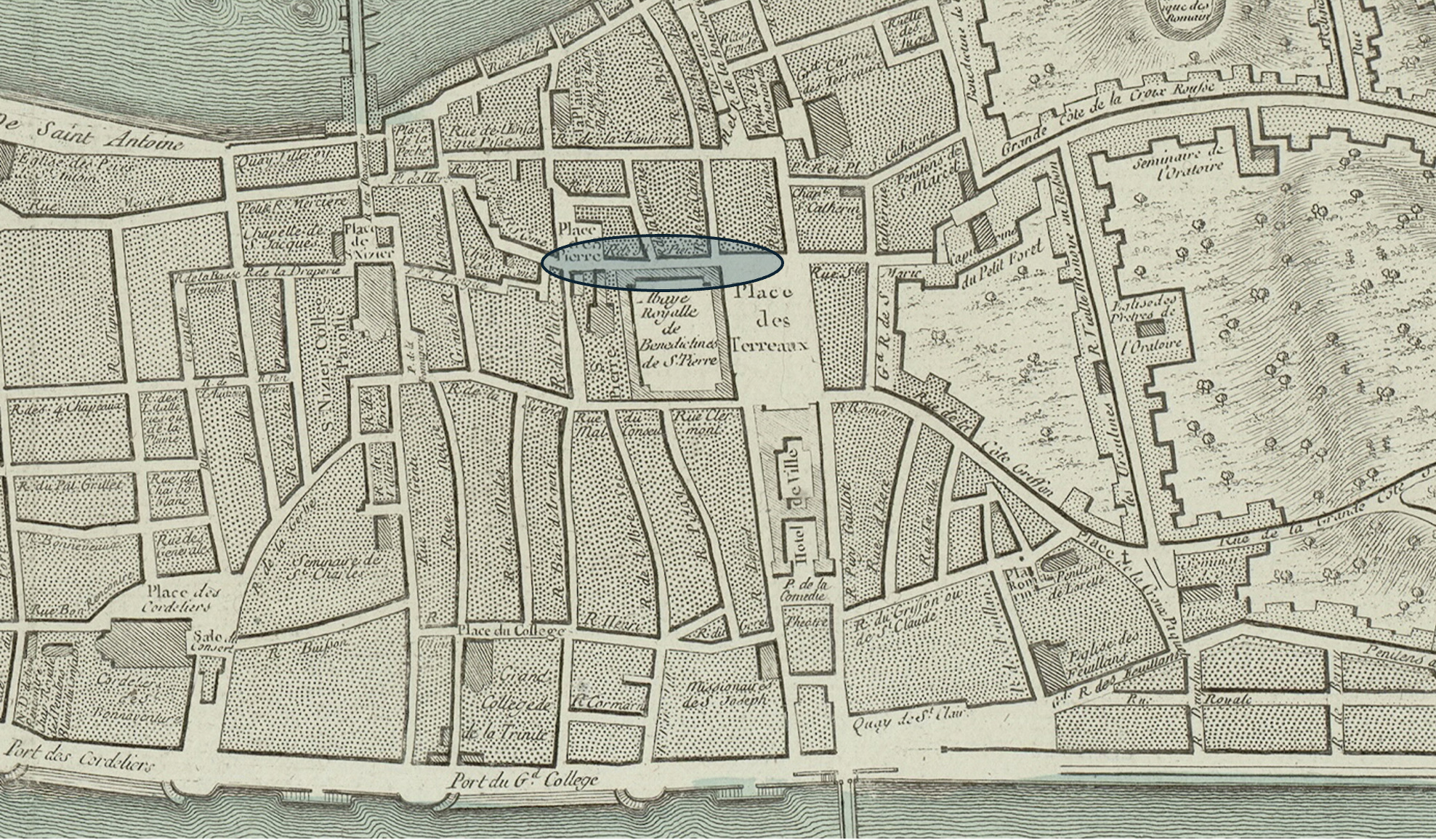

Elle est transférée dans la salle dite du « Commerce », au premier étage, de laquelle on pouvait, « de la fenêtre, dominer toute la place des Terreaux, terminée par la guillotine » (p. I-264).

Comme ses trois compagnes, elle y est sommairement jugée, en même temps que quarante autres femmes, le 19 pluviôse an II (7 février 1794) 97 : elle est accusée d’être la « sœur d’un chef des rebelles avec lequel pendant tout le siège elle recevait des contre-révolutionnaires et demeurant avec son frère avec lequel elle correspond étant fugitif 98 ». Jugée coupable, elle est guillotinée le 22 pluviôse an II, après une nuit de prières, avec huit autres femmes et un prêtre 99 . Comme toutes les femmes condamnées à mort, elle échappe à la fusillade ou aux canonnades 100 , réservée aux hommes.

Marie Anne Giraud avait eu 60 ans en septembre.

Physiquement, on ne sait que peu de choses sur Marie Anne Giraud, sinon qu’elle souffrait d’un fort embonpoint qui la gênait dans ses mouvements au point de ne pouvoir se baisser (p. I-167) et la ralentissait dans sa marche. Alors qu’elles doivent, après le siège, changer de lieu et quitter le refuge à Vaise, sa nièce raconte combien elle est « mauvaise marcheuse » :

[…] Beaucoup d’embonpoint, un très petit pied, d’énormes talons étaient autant d’obstacles à vaincre. N’ayant pas l’habitude de faire de l’exercice, elle souffrit beaucoup dans ce court trajet [d’une demi-lieue], qui fut fort long pour elle, et que l’ardeur du soleil rendit plus pénible encore. (p. I-60)

La grand-tante : Antoinette Martiale Melon (« Mademoiselle Melon »)

Cette grand-tante joue un rôle important dans le récit. C’est elle qui recueille Alexandrine Giraud pendant presque un an quand la jeune fille revient de Lyon, au printemps 1794, après la mort de sa tante. Elle jouit d’une « fortune considérable » (p. II-45), d’après l’autrice, et vit seule – c’est-à-dire qu’elle reste non mariée : une personne de son rang ne peut se passer d’une nombreuse domesticité, et ne vit jamais seule, pour le pire et le meilleur. Ses rapports avec cette domesticité font d’ailleurs tout le sel de ses jours dans le tableau très précis qu’en fait sa petite-nièce, à qui rien n’échappe de la complexité des relations sociales.

Baptisée à Saint-Martin-de-Nevers le 20 septembre 1717, dame de Thaix, Vendonne, Martigny et Cossay, Antoinette Martiale Melon, comme Marie Anne Giraud dont elle est la cousine, ne se mariera jamais.

Elle a deux sœurs : Marie Étiennette Cyprienne Félicité Melon, née en 1716, mariée avec Rapine de Saxi, et Pierrette Anne Elisabeth Edmée, née en 1718, qui elle aussi a choisi de ne pas se marier, et décèdera en 1769 101 .

L’autrice de Quelques années de ma vie n’a jamais rencontré Mlle Melon du temps où elle vivait chez Marie Anne Giraud, sa tante, à Moulins, avant la Révolution. C’est une femme qui, de l’avis même d’Alexandrine Giraud, est d’un autre temps, et entend bien y rester. Protégée, peut-être exploitée, par son homme d’affaires, elle vit retirée, tout le temps de la période, sur ses terres nivernaises, dans la petite commune de Thaix, au domaine dit de l’Ombre, occupant l’une des ailes déjà bâties d’un château resté à l’état de projet. Elle s’y loge dans la seule aile déjà construite, avec « deux de ses femmes ; le reste fut dispersé dans les vastes dépendances de ce futur château » (p. II-21), interdite de retour dans sa maison de Nevers réquisitionnée par le Comité révolutionnaire du département de la Nièvre.

[…] Mademoiselle Melon vivait donc assez tristement, mais en sécurité quand tout souffrait ou mourait autour d’elle ; ne recevant aucune gazette, ne voyant personne, elle ne connaissait plus le monde d’alors. (p. II-22)

Les liens de solidarité exigent le retour du bien qu’on vous a fait. Mlle Melon a passé plusieurs années de sa jeunesse près de la grand-mère paternelle d’Alexandrine 102 « et se crut obligée à s’en montrer reconnaissante envers sa petite-fille » (p. II-24). Elle se manifeste donc auprès d’Alexandrine Giraud, qui connaît à peine son nom, pour la faire venir auprès d’elle. Son homme d’affaires, M. Bonvent, réussit, non sans mal, à obtenir l’autorisation du Comité de Moulins pour que la jeune fille se rende chez cette parente dont l’âge avancé, la solitude et le mauvais état de santé exigent une compagnie de confiance. Sa petite-nièce, s’attendant à retrouver une tante aussi maternante que celle qu’elle a perdue, arrive pleine d’espérance et de préjugés avantageux pour la vieille femme :

Je la trouvai à sa toilette. Elle était assise sur un tabouret assez bas, pendant que sa femme de chambre crêpait fort serré un petit toupet dont les cheveux très blancs étaient relevés en arrière. Rien n’était moins avantageux que ce moment. Elle avait le front large, les yeux ronds et rouges, le nez gros et ouvert, les bras et les mains énormes, le corps un peu courbé. Elle me dit d’une voix très aiguë : — Bonjour, Mademoiselle des Écherolles, et me fit asseoir devant elle. — Mon illusion avait dispar[u], je me sentais interdite et je m’assis timidement, répondant de même aux questions qu’elle voulut bien m’adresser. (p. II-29)

Comme souvent, l’autrice dresse un portrait élogieux, admiratif, des femmes de son entourage. Mlle Melon n’échappe pas à cette règle : c’est une femme « charitable, compatissante, cherchant de tout son pouvoir à soulager les maux d’autrui, douée d’un cœur généreux et bon » (p. II-46). Elle ne manque cependant pas de défauts qui sont décrits avec acuité, et non sans humour :

Mademoiselle Melon avait beaucoup d’esprit et d’originalité dans les idées ; à une mémoire prodigieuse elle joignait une instruction peu ordinaire ; elle avait une grande connaissance de la société de son temps ; mais elle ignorait le monde du nôtre, et ne concevait rien à la révolution. Lorsqu’elle apprit que le Comité s’était emparé de sa maison [de Nevers], elle jeta feu et flamme ; et chaque fois qu’elle y pensait, de nouvelles fureurs s’emparaient d’elle. Il n’y a pas de doute que ses discours ne l’eussent fait périr, si, comme je l’ai déjà dit, M. Bonvent n’eût toujours trouvé le moyen d’empêcher ma tante de partir. Elle en parlait chaque jour, sans l’effectuer jamais ; l’habitude achevant de la captiver, elle resta définitivement à la campagne. A quatre-vingts ans, on est long à faire ses préparatifs ; il lui parut plus commode de gourmander du coin de son feu les auteurs de tant de désordres. (p. II-33)

Antoinette Martiale Melon vit au rythme de ses fantaisies : « tout ce qui l’entourait devait céder à la puissance de ses habitudes » (p. II-46). Elle doit néanmoins jouer avec la réalité pour obtenir ce qu’elle souhaite de ses domestiques. Ainsi, plutôt que d’imposer l’heure qui lui convient pour se faire servir ses repas, elle préfère briser le ressort de toutes les pendules de la maison et demeurer la seule à donner l’heure avec sa montre qu’elle règle à sa convenance. Enfantillage qui lui permet d’« éviter toute discussion sur ce point » (p. II-35). Elle agit de même avec ses médecins qui, « inquiets de son énorme appétit », lui interdisent de souper : « elle croyait satisfaire à leur ordonnance en ne se mettant pas à table, et mangeait à sa faim, ce qui veut dire copieusement » (p. II-38).

C’est une femme qui connaît sa place autant que ses libertés, habituée à être servie et à organiser son temps selon son humeur ; elle entend les faire respecter, même au détriment d’une santé qui lui a, quoi qu’en disent les esculapes, permis d’atteindre l’âge vénérable de 80 ans. Il faut ajouter qu’il est attendu de tous les commensaux la même servitude. Alexandrine Giraud, sa parente, plus jeune qu’elle et invitée de surcroît, n’échappe pas à cette règle. Si elle bénéficie d’une place de choix, juste au-dessous de la maîtresse des lieux, elle n’en est pas moins tenue de faire tout son possible pour lui plaire, devancer ses besoins, au moins pour « racheter », par son exactitude à remplir ses devoirs, la générosité de l’accueil de sa parente – une générosité tout à fait sommaire, sur le plan matériel, mais qui permet à la jeune fille de trouver un refuge à une période aussi douloureuse que périlleuse pour elle – :

[…] blâmer m’eût semblé de l’ingratitude, je n’avais même pas le mérite de repousser mes réflexions, je n’en faisais point. Je croyais que toutes les femmes de quatre-vingts ans vivaient ainsi, il me paraissait donc juste de m’y conformer. (p. II-37)

Même le curé (assermenté) rend des visites journalières, pour distraire Mlle Melon et « compenser ainsi tout le bien qu’il en recevait » (ibid.). Peu appréciée, crainte (« Dès qu’elle paraissait à sa porte [de la cuisine], tout fuyait au loin », p. II-39), elle est aussi le jouet de l’influence que tentent d’exercer les personnes qui ont accès à elle, au premier rang desquelles son homme d’affaires et sa femme de chambre.

Elle est, dans cette demeure, la seule de son rang, ce qui lui laisse une autonomie certaine dans ses décisions ; mais elle vit aussi aux dépens des personnes qui la servent – lesquelles, d’après le tableau qu’en dresse l’autrice, disposent d’une certaine latitude ou, dirait-on aujourd’hui, d’agentivité. Dans le cas de Mlle Melon, la dépendance de cette femme de plus de 80 ans est d’autant plus accentuée que son éloignement des pratiques et idées du nouveau monde la force à s’isoler, et la met d’autant plus entre les mains de sa domesticité, ici entendue au sens large, incluant celui qui est au sommet de cette hiérarchie inférieure, M. Bonvent.

De fait, l’homme d’affaires semble, toujours d’après la nièce de Mlle Melon, avoir beaucoup d’influence sur la vision du monde et les intérêts économiques de la vieille dame. Il est le « véritable maître de la maison », jouissant de la terre « sans jamais en rendre compte à mademoiselle Melon, qui heureusement touchait elle-même le revenu du reste de ses biens, et qui crut faire un bon marché en obtenant de lui qu’il payât une partie des frais de son ménage » (p. II-41). La vieille dame n’est cependant pas dupe, puisque de vives discussions l’opposent à son gérant ; mais « le serviteur, habitué au pouvoir, refusait d’obéir, et ne se rendant plus à ses ordres, il vivait ouvertement en révolte » (p. II-42), plaçant la jeune fille en situation délicate, à l’interface entre les deux parties.

Un autre exemple permettra de juger des rapports de force qui, quotidiennement, s’exercent dans cette communauté, celui du coût du chauffage au bois : une lutte toujours renouvelée s’exerce à l’Ombre, entre les désirs d’économie, voire de parcimonie de la maîtresse des lieux, qui écarte les bûches du foyer quand elle pénètre dans la cuisine, et ceux d’une certaine Nannette, « la reine de céans », qui les replace afin de chauffer la pièce et cuire les repas (p. II-40). Alexandrine Giraud n’en est pas dupe, qui remarque que « sortant peu de son appartement », sa tante « n’était maîtresse que chez elle, et ne pouvait s’apercevoir des désordres domestiques dont elle ignorait la plus grande partie » (p. II-41).

La fin du séjour d’Alexandrine pâtit de l’emprise d’une autre personne : celle de Babet, la femme de chambre, qui voit dans l’affection de la vieille dame pour sa petite-nièce une concurrente à écarter. Ce qu’elle parvient à obtenir, à force de stratagèmes dont la jeune fille n’apprendra l’étendue que beaucoup plus tard. Fataliste, elle ne s’en émeut pas :

[…] je n’aurais jamais pu lutter avec avantage contre un pouvoir sous lequel ma tante elle-même courbait la tête, et quand elle m’exprima combien il lui était désagréable d’avoir chez elle une jeune personne qui ne lui convenait pas, je compris qu’il fallait partir et j’en pris sur-le-champ la résolution. (p. II-126)

Le départ n’est pas si difficile : la jeune femme de 16 ans s’ennuie à l’Ombre, se languit même des soins de sa bonne, et si elle subit sans broncher la variabilité et l’imprévisibilité des humeurs de sa tante, elle part sans regrets. Toujours encline à l’édification, elle en retire, plusieurs années plus tard, une leçon : « ces contrariétés étaient sans doute bonnes pour moi, en froissant ma volonté, mais je ne le savais pas » (p. II-39).

Ayant réussi à mettre fin aux maltraitances exercées par cette « servante-maîtresse », en la faisant chasser par son neveu, Mlle Melon « passa les dernières années de sa vie paisiblement » (p. II-127). Elle décède le 5 ou 6 frimaire de l’an X (26/27 novembre 1801). Son neveu hérite de la terre de l’Ombre qu’il revend en 1805 (voir les informations qui accompagnent l’arbre généalogique).

Les domestiques 103

L’histoire des domestiques et de la servitude a montré les marges de manœuvre que toute personne au service tente, avec plus ou moins de succès, de s’aménager : plus on est dans l’intimité de la personne servie, plus on doit se conformer à certaines règles, et plus on peut bénéficier de privilèges 104 . L’analyse que livre l’autrice des relations entre Mlle Melon et les gens qui sont à son service est à cet égard exemplaire. Même si le récit ne fait pas toujours apparaître ce degré de complexité, il mentionne régulièrement un grand nombre de personnes qui, par leur état, font partie de la famille élargie de leurs maîtres et maîtresses.

Marianne Lagoute

Marianne Lagoute, femme de chambre de Mme des Echerolles 105 . Nous n’en apprendrons pas plus sur elle : l’autrice ne la mentionne pas.

Saapa (ou Sappat)

Peut-être s’agit-il de Pierre Jean Sappat, décédé à l’hospice de Moulins à l’âge de 77 ans le 26 vendémiaire l’an VI 106 (17 octobre 1797). Il est dit, sur cet acte de décès, natif de Sainte-Colombe dans l’Yonne et fils de Pierre et d’Anne Pouleau [Pouillot ?], ce qui plaide pour une adoption.

L’autrice dresse le portrait d’un homme « [i]mbu des principes nouveaux » qui regardait sa famille « comme des monstres » (p. I-29-30). Non content d’embrasser la cause nouvelle, et de trahir ainsi la confiance de maîtres qui ne l’ont jamais traité en serviteur ordinaire, du fait de la noblesse de son origine, il a déjà montré des signes de son avilissement en refusant la main tendue par la grand-mère d’Alexandrine Giraud lorsqu’elle propose de le faire rentrer dans ses droits, lui l’enfant abandonné. C’est, d’après l’autrice, le signe que « la servitude » a « avili » son « ame » (p. I-29), sans doute moins en raison de sa fréquentation assidue de l’armée que parce que le contact avec une famille d’adoption qui, ayant trahi ses engagements moraux en dilapidant les deniers confiés pour son éducation, ne peut qu’être de la plus grande bassesse.

« Babet », aux Écherolles

C’est elle qui s’occupe d’Odille, la sœur d’Alexandrine Giraud, jusqu’à sa mort en 1796. Elle reste aux Écherolles quand toute la famille, sauf Odille, fuit Moulins. Lorsque le domaine est vendu, « Babet » (dont on n’a pas retrouvé le nom de famille), suit Alexandrine à Lyon en 1797.

« Ma bonne »

Cette femme est le plus souvent nommée « ma bonne ». Favorable à la Révolution dans les premières années, « [l]a haine qu’elle portait aux abus lui avait fait voir le bonheur de sa patrie dans les changements qui s’opéraient alors » (p. II-3). Très vite cependant, « revenue d’une erreur qui avait pris sa source dans son amour pour la justice, elle avait maudit les révolutionnaires et leurs excès. Redevenue ce qu’elle devait être, elle sentit avec la même violence la haine qu’ils méritaient » (p. II-4).

C’est elle qui envoie, sous couvert d’anonymat, une somme d’argent à Alexandrine Giraud lorsque celle-ci est hébergée chez Mlle Melon : la pensant dans le besoin, elle a sollicité la faveur d’être gardienne des scellés mis aux Écherolles, afin de lui en faire « passer le salaire » (p. II-48).

Il semble qu’elle soit cette « madame Duvernai », nommée plus tard dans le texte quand l’autrice la retrouve à Moulins (p. II-156). Lorsque la jeune fille ne peut plus subvenir à ses besoins, Mme Duvernai se met au service de Mme Guichard, puis de M. Fellot, l’une et l’autre demeurant à Vaise. Elle reste dans cette dernière famille jusqu’à sa mort. On n’a pas retrouvé son acte de décès à Vaise, ce qui peut s’expliquer : les femmes sont le plus souvent répertoriées, dans les actes de l’état civil, par leur nom de naissance. Or on ne connaît pas celui de Mme Duvernai, si « Duvernai » est son nom d’épouse. On pourrait s’étonner qu’une femme mariée se soit fait embaucher comme bonne, mais elle peut avoir été veuve très jeune et, sans moyen de subsistance, s’être mise au service d’une famille riche des environs [p. ] .

François Vernière

Jardinier aux Écherolles, il est né en 1766 à Cusset. C’est lui qui déclare le décès d’Odille Giraud en 1796 107 .

Cantat et Saint-Jean dit « Marigni »

Cantat est présente aux côtés d’Alexandrine Giraud depuis son enfance et jusqu’aux années lyonnaises. On ignore son prénom. On a fait l’hypothèse qu’elle a pu être recrutée dans l’entourage de la famille, aux alentours des Écherolles. Or deux filles naissent avec le nom de Cantat, à Saint-Loup : Catherine en 1768 et Claudine en 1770 108 . Il n’est pas impossible que l’aînée des deux, Catherine, ait été mise au service de Mme Giraud des Echerolles vers l’âge de 12 ou 13 ans, c’est-à-dire vers 1780, alors qu’Alexandrine vient de naître. Si c’est elle, elle a onze ans de plus qu’elle. L’hypothèse que Catherine soit « Cantat » est renforcée par le fait que sa marraine, Catherine Gueret, est originaire de Saint-Gérand-de-Vaux, un lieu tout aussi proche que Saint-Loup, où sera enterré la mère d’Alexandrine Giraud.

Domestique de Marie-Anne Giraud des Écherolles, Saint-Jean suivra la nièce de sa maîtresse à Moulins après la mort de cette dernière. En date du 25 pluviôse an III (13 février 1795), les Archives départementales de l’Allier font mention d’un certain « citoyen Marigny, qui a été pendant vingt ans au service de “la fille Giraud Des Écherolles, condamnée” [Marie-Anne Des Écherolles] », et qui lui réclame « “trois années de gages, à raison de 300 l., faisant entrer dans ce prix la somme de 150 l. pour le bénéfice que lui rapportaient chaque année les parties de jeux qui se faisaient dans la maison de ladite Giraud” 109 ».

Après le siège, alors que l’argent manque pour le payer, Saint-Jean travaille aux démolitions de la place Bellecour (p. I-175-I-176). Avec Cantat, il « ruse » pour détourner sa jeune maîtresse de son projet de rejoindre son père en Suisse. Les deux comparses l’effraient de « la manière injurieuse dont plusieurs femmes avaient été traitées à la frontière » (p. I-297), argument qui la fait immédiatement renoncer à son plan.

Les démêlés de ces deux domestiques, qui se querellent sans cesse, placent souvent la jeune fille en situation difficile : « Saint-Jean ne voulait pas faire les emplettes, et Cantat ne voulait pas faire la cuisine. » (p. I-152) La relation d’Alexandrine Giraud avec ces deux personnes est complexe, faite à la fois de la déférence qu’elle ressent par une sorte d’« habitude d’enfance » et d’« éloignement invincible » (p. I-300) à mesure qu’elle perd confiance en elle et lui. Elle n’a que 14 ans, elle ne peut se déplacer dans Lyon sans leur protection, et n’imaginerait pas se passer de leurs soins et services. Mais seule à la tête de la maisonnée, désormais, elle est responsable de leur subsistance et de leur logement : elle doit non seulement les nourrir mais également subvenir aux besoins du gardien Forêt, qu’on a mis là pour veiller sur les scellés, ainsi qu’à ceux de son épouse.

Pierre Barnioux, dit « Brugnon »

Domestique du père d’Alexandrine Giraud, il est né en 1764 à Serbannes, une petite commune de l’Allier à une soixantaine de kilomètres au sud de Moulins. Il porte les armes pendant le siège, avant d’être inscrit comme charretier dans les équipages d’artillerie par M. de Gueriot (p. I-172) et entre, ensuite, au service de M. de Montlezun, officier d’artillerie.

Il s’appelle, en réalité, Pierre Barnioux. Il est le fils de Joseph Bargniaux 110 , agriculteur à Serbannes, et de Catherine Roumand. Le nom qui lui est attribué dans le texte, Brugnon, n’est pas une erreur de mémoire. On retrouve, sur un acte notarié, le patronyme de Pierre Brignon barré, avec une note indiquant qu’il s’agit en réalité d’un certain Pierre Barnioux 111 . Il y a donc soit une manière de prononcer qui diffère de la manière dont on lit « Barnioux », soit de sa part un souhait de se faire appeler ou surnommer Brugnon ou Brignon.

Il se marie à Lyon, à l’âge de 34 ans, le 30 vendémiaire an VII (21 octobre 1798) avec Claire Charlotte Macon, « fille utile » de Marguerite Chirat, née à Chasselay, âgée de 36 ans. L’acte de mariage le dit « rentier », domicilié « rue [Saint-]Dominique » 112 .

Nannette

Cuisinière au domaine de l’Ombre, dans la commune de Thaix, « Nannette » est au service de Mlle Melon 113 . Il nous a été impossible d’identifier son nom de famille.

Étienne Bonvent

M. Bonvent, homme d’affaires de Mlle Melon, est probablement Étienne Bonvent, né en 1752 à Thaix. Cet Étienne, si c’est lui, est le fils d’un régisseur, François Bonvent, et de Marie Anne Robin, également née à Thaix. Il se mariera à Thaix le 4 juillet 1805 avec Gabrielle Ballet (1774-1860), et décédera quelques jours après, le 9 juillet 114 . On retrouve son nom en 1795, assesseur du juge désigné par les assemblées primaires en l’an III 115 .

« Babet », à l’Ombre

Femme de chambre au service de Mlle Melon, il semble qu’elle exerce une forte emprise sur la vieille dame en cherchant à éloigner sa petite-nièce du domicile 116 .

« Coquette »

Rarement évoquée, la petite chienne d’Alexandrine joue pourtant un rôle jugé fondamental, après l’exécution de sa tante :

[…] Ce fut la première joie que j’éprouvai, et je fus sincèrement touchée de l’attention qui me la fit goûter. La joie de cette sincère amie ne fut pas moindre que la mienne. Elle m’aimait, elle était mon unique bien, elle m’était fidèle ! Il faut avoir été dépouillée de tout, comme je l’étais alors, pour sentir le prix de ses caresses : c’était un fil qui me rattachait à ce que j’avais été, à tout ce que j’avais eu. Mon père et ma tante l’avaient aimée aussi et l’avaient caressée. Je croyais voir et sentir sur elle les douces traces de leurs mains si chères ; je croyais même l’en voir reconnaissante encore. Que de souvenirs m’étaient rendus avec elle ! Sa présence me parlait de tout ce que je n’avais plus. Pleurant à sa vue, elle parut me comprendre, et je ne me sentis plus aussi seule. (p. I-301-I-302)

Les familles alliées : le cas des Chazière, à « Fontaine »

Nous ne pouvons évoquer la totalité des familles qui ont tendu la main à Alexandrine Giraud au cours de la période révolutionnaire. Nous avons fait le choix de privilégier le cas d’une famille de « paysans » 117 d’une petite commune au nord de Lyon, dont l’aide fut cruciale. Elle est intéressante parce qu’elle ne fait pas partie des réseaux habituels de la solidarité, qui ressortissent plutôt de la parenté, même lointaine. Ici, la famille Chazière n’est en aucune manière reliée à celle des Giraud des Écherolles ; ni familialement, ni par des relations de dépendance. Les descriptions fines qu’en offre l’autrice non seulement révèlent des soutiens inattendus (les paysans du pourtour lyonnais étant plutôt considérés comme hostiles aux aristocrates), mais démontrent l’importance des femmes, des enfants même très jeunes et des « imbéciles » dans ces réseaux clandestins.

La famille Chazière est cette famille qui accueille Étienne Giraud des Écherolles, puis sa fille, après le siège de Lyon. Cette dernière y passera trois semaines après l’exécution de sa tante, et en gardera un souvenir ému. Elle est composée de Madeleine, dont l’autrice brosse un portrait flatteur, de Mme Chazière et de son époux – un homme bon mais influençable, « ivrogne et poltron » (p. I-201) –, de la benjamine Driette (ou Driete) alors âgée de 10 ans 118 et d’un parent pauvre, « Pierre l’imbécile ».

La première personne de cette famille dont il est question dans le récit est « la mère Chazières ». Il s’agit de Jeanne Gagneux, femme Chazière, nourrice de son état 119 : c’est elle qui vient chercher Alexandrine à la prison des Recluses, où la jeune fille est en visite auprès de sa tante, pour la mener secrètement auprès de son père, réfugié dans cette famille à Fontaines. Elle est accompagnée d’une petite fille, Driette (Dorothée) et d’un âne.

Le village de Saint-Martin de Fontaines, réunion des paroisses de Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône et de Notre-Dame de Fontaines de la commune de Cailloux-sur-Fontaines en 1789, a pris pour nom, après la prise de Lyon, Brutus-la-Fontaine 120 . L’autrice ne le nomme jamais autrement que « Fontaine ». Brutus-la-Fontaine se situe à quelques kilomètres au nord de Lyon ; suffisamment près, à vol d’oiseau, pour que Dubois-Crancé y installe une batterie, au moment du siège, à l’emplacement de la section des Ruelles, dont relèvent les Chazière 121 . Sa partie industrieuse (en partie tournée vers la fabrique d’indiennes, dont on reparle plus loin) se trouve sur les bords de Saône, et une autre partie, plus rurale et assez étendue, remonte jusqu’aux frontières avec le département de l’Ain. La maison des Chazière est fort opportunément située dans cette partie rurale, à quelques kilomètres à peine de la frontière départementale, au lieu-dit des Ruelles – « La Ruelle », sur la carte ci-dessous : on y distingue un hameau, au nord, qu’une route relie à la frontière, qui est peut-être le lieu d’habitation des Chazière. C’est cette situation stratégique qui permet à Étienne Giraud des Écherolles de se mettre à l’abri dans l’Ain à chaque fois qu’une visite domiciliaire s’annonce au village :

[…] Quant à mon père, dès que l’on soupçonnait une visite domiciliaire dans le village, il s’échappait par le jardin, et, suivant un petit sentier écarté qui le conduisait hors du département du Rhône, il allait chez le meunier qui déjà lui avait sauvé la vie, attendre que le danger fût passé. (p. I-198)

ADR, 1Fi159, 3PI357.

Comme souvent attentive à trouver des qualités aux femmes et aux enfants, l’autrice reconnaît à la benjamine, Driette, un rôle politique dans la protection des fugitifs :

[…] sentinelle avancée, [elle] prévenait les surprises et mettait l’alarme au camp. Driette, comme la nommait sa mère si tendrement, légère comme un oiseau, en avait le regard fin et perçant. Alerte et joyeuse, elle semblait jouer toujours, et cependant sa vigilance n’était jamais en défaut. Elle connaissait tous les secrets ; de sa discrétion dépendait la vie de beaucoup de personnes. Douée d’une sagacité au-dessus de son âge, elle raisonnait, prévoyait avec une prudence pleine de maturité. Ces qualités étaient d’autant plus précieuses, que très souvent il n’était pas possible de l’instruire d’avance de ce qu’elle avait à faire, ni de se concerter avec elle sur des faits qui naissaient inopinément, et cependant il fallait agir d’accord. (p. I-213)

Mais le personnage le plus important du récit d’Alexandrine Giraud est incontestablement Madeleine. Née le 11 novembre 1768, elle a 25 ans au moment de leur rencontre 123 . Elle est la véritable cheffe d’orchestre du réseau de solidarité qui s’organise au domicile de ses parents :

Madeleine avait un esprit fort au-dessus de son sexe et de son état. Son extérieur gracieux, souvent timide ; sa figure riante et douce, cachaient un caractère ferme et décidé ; son génie se développait avec les difficultés, et ne reculait devant aucun obstacle. Maîtresse de tous les secrets, c’était d’après ses avis que les personnes cachées chez ses parents dirigeaient leurs démarches. Douée d’un tact exquis et de la prudence de l’âge mûr, elle marquait elle-même jusqu’à quel point on devait se fier à son père, connaissant ce que son esprit craintif et borné pouvait supporter et comprendre. (p. I-201)

Le récit livre d’autres exemples des risques qu’elle prend, mais aussi de la solidité et de la fiabilité de ses sources d’information : c’est ainsi qu’elle est « [t]oujours prévenue à temps des visites domiciliaires qui se faisaient dans le village » (p. I-296). C’est elle aussi qu’on envoie en mission pour récupérer des papiers sous scellés, témoignant peut-être, ici, de la plus grande facilité, pour les femmes, de circuler dans les espaces publics à ce moment-là 124 :

[…] Un Monsieur, caché je crois chez sa sœur, tenait à ravoir des papiers importants restés dans son secrétaire, qui se trouvait sous les scellés ; il ne s’agissait de rien moins que d’aller secrètement les en retirer. Il lui dépeignit exactement la situation et la distribution de sa maison, et lui remettant la clé d’un escalier dérobé qui communiquait par une porte secrète à l’appartement séquestré, il lui dit : — Vous monterez sans bruit, vous entrerez de même dans ma chambre, et, après avoir enlevé les papiers de mon secrétaire, vous reviendrez doucement et sans avoir été entendue par le gardien des scellés. […]